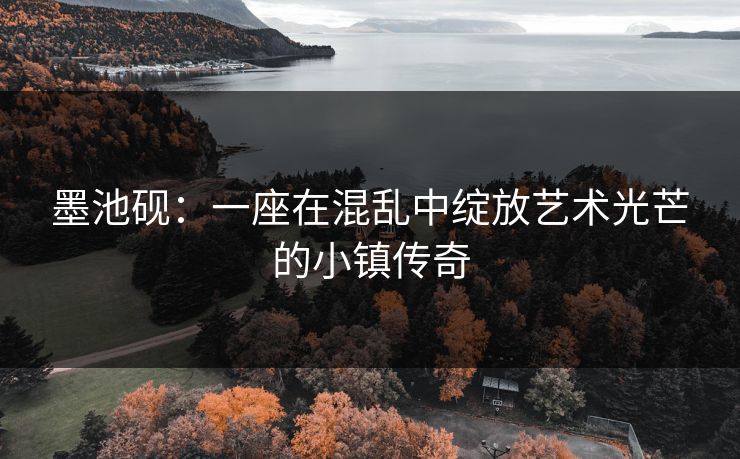

砚台深处的市井烟火

当晨曦的第一缕光掠过皖南群山,墨池砚才刚刚苏醒。青石板路上飘着豆浆与油条的香气,挎着竹篮的老妪与骑着电动车的年轻人擦肩而过,斑驳的白墙下蹲着叼烟斗的老匠人——这就是墨池砚的日常图景,一座看似杂乱无章却充满生命力的千年小镇。

“混乱”是外来者给墨池砚的第一印象。蜿蜒的小巷毫无规律地交错延伸,明清时期的木结构民居与水泥小楼比肩而立,晾衣绳横跨半空,挂着各色衣物迎风飘扬。卖砚台的铺子隔壁可能是冒着热气的包子铺,而雕刻作坊门口往往停着快递三轮车。这种视觉上的不协调却构成了墨池砚独特的魅力——这里没有刻意打造的整齐划一,只有真实的生活痕迹与时光层叠的印记。

但若你以为墨池砚只是又一个普通的乡村集镇,那就大错特错了。每一扇木门后都可能藏着一间代代相传的砚雕工坊,每个蹲在门口晒太阳的老人可能都是省级非遗传承人。这里的“乱”中自有章法——那是历经千年形成的生存智慧与文化积淀。

墨池砚得名于镇中心的一方天然墨池,池水墨黑如漆,相传曾供李白、苏轼等文人取水研墨。镇上人家多以制砚为生,从选料、开料到雕刻、抛光,七十二道工序一门不差地传承至今。走在街上,凿子敲击歙石的叮当声与市井喧哗交织成独特的背景音乐,空气中弥漫着石粉与墨香混合的独特气息。

最奇妙的是墨池砚的商业生态。这里没有大型商场,也没有连锁品牌,有的只是前店后厂的家庭作坊。老板可能是国家级工艺大师,一边雕着价值数万元的精品砚台,一边扯着嗓子招呼客人尝尝刚出锅的毛豆腐。这种艺术与市井的无缝衔接,让高雅的传统艺术不再遥不可及。

午后时分,墨池砚进入一天中最慵懒的时刻。老人在门廊下摆开棋盘,妇女们聚在井边浣洗衣物,孩子们在巷弄间追逐嬉戏。而工作室里的匠人们则进入创作状态,对着日光仔细端详石料纹理,根据天然形成的石眼和彩带设计雕刻图案。这种慢节奏的生活与创作方式,正是墨池砚艺术精品的诞生密码。

当夜幕降临,红灯笼次第亮起,墨池砚又展现出另一番风貌。小酒馆里传出年轻人的欢笑声,传统茶社里飘出黄梅戏的唱段,而一些工作室依然亮着灯,匠人们在灯下进行最需要耐心的抛光工序。这里的夜晚不像城市那样炫目,却有一种让人心安的温暖光芒。

石中天地:传统与现代的碰撞交融

若说白天的墨池砚展现的是市井烟火气,那么深入探寻则会发现这里隐藏的艺术宇宙。墨池砚的匠人们守着一方歙石,却能雕出大千世界,这种将有限化为无限的创造力,正是小镇最动人的精神内核。

在“砚痴”陈师傅的工作室里,时间仿佛停滞了。七十岁的老匠人戴着老花镜,手握刻刀在石料上细细打磨,每一刀都稳如磐石。“石头会说话,”他常对来访者说,“你得听懂它的语言,顺着纹理走,不能强求。”这种人与材料的对话,体现了墨池砚工艺的最高境界——尊重自然,顺应天工。

但墨池砚并非固步自封。年轻一代匠人带来了新的思潮,“墨池新锐”工作室的主理人小林就是典型代表。这位90后海归将现代设计理念融入传统砚雕,创作出兼具实用性与艺术性的作品。他的“山水系列”砚台运用极简主义风格,让传统纹饰与现代审美完美融合,在国内外设计展上屡获大奖。

“很多人以为传统就是复古,其实传统应该是一条流动的河,”小林一边在电脑上设计3D模型一边说,“我们要做的是让千年技艺跟上时代的步伐。”这种新旧交融的理念正在墨池砚悄然生根,许多年轻匠人开始尝试将砚台与香道、茶道结合,开发出兼具多种功能的文化产品。

每年的“墨池砚文化节”更是小镇的盛事。届时,全国各地的文人墨客、收藏家、设计师汇聚于此,窄窄的街道上摆满各色砚台,从传统的抄手砚、如意砚到创新的首饰砚、文创砚,琳琅满目。最有趣的是“现场雕刻擂台”,老中青三代匠人同台竞技,让观众直观感受传统技艺的魅力。

教育传承是墨池砚的另一大亮点。镇上小学开设砚雕兴趣班,孩子们从小学习辨识石料、使用刻刀。“墨池讲堂”定期邀请大师开办讲座,讲授砚台历史与雕刻技法。这种从娃娃抓起的传承模式,确保了非遗技艺不会断层。

文旅融合为墨池砚注入新活力。创意民宿、文化体验馆、艺术家驻留计划等项目陆续落地,让游客不仅能购买砚台,更能亲身参与制作过程。许多访客原本只是好奇一游,却在亲手雕刻一方砚台的过程中,感受到了传统工艺的温度与深度。

夜幕下的墨池砚别有韵味。灯笼映照的石板路上,偶尔可见带着素描本写生的美院学生,或举着相机纪录的摄影师。小镇的安静与城市的喧嚣形成鲜明对比,让人不自觉放慢脚步,静心感受时光的流淌。

站在镇后的观景台俯瞰墨池砚,才会真正理解这座小镇的奥秘——看似杂乱的屋顶下,是井然有序的艺术生态;看似随性的生活节奏里,是对传统的坚守与创新。这里没有大理的浪漫,没有周庄的精致,却有一种粗粝而真实的美感,如同未经打磨的歙石,初看平凡,细品则见万千气象。